今日は節分。ちびっ子鬼たちが園庭にたくさん現れ「鬼は、外!」「福は、内!」と、賑やかな豆まきを行ないました。各々が、自分で作ったお面をつけて楽しいひと時を味わったのですが、そのお面を作った時に、大変素晴らしい発見があったのでした。

それは、一つのお面に顔がいくつもあるという下記のようなお面です。

画用紙に丸を描いてから半分に折り、線の上を切り取ると目になるということをクラスで話し、鼻や口は切る角度や形を変えるだけでできるので、みんな違う表情のものができあがります。

作っている途中で、「失敗した…失敗した」と言っている子どもがいました。画用紙に穴を開けたものの、自分の顔にピッタリ合わないほど目の間隔が開きすぎたようです。

「いいやん、もう一つ穴を開けてサイズを合わせたら?」と、そのまま続行するよう声をかけました。しかし、また穴を開けても「失敗した…」と言って、穴が四つ開いていることが気に入らない様子です。「目が四つ開いている鬼もいるよ。講堂には目が一つの鬼もいたし。一本角や二本角もいるから、鬼にも色々いるよ」そう話すと、気を取り直した彼は、四つの穴に目を入れ替えて覗き、楽しみ始めたので「いいね、お面一つで二つの顔が楽しめるんじゃない?」そう言葉がけると、先程までの表情がガラリと変わり、嬉々として続きを作り始めたのでした。

そして出来たのが上記のお面です。私は穴が四つなので二匹の鬼の顔を作ったのかと思いきや、穴を覗いて遊んでいるうちに一つずつずらすと三つ、顔にあてはまることに気づいたのでしょう。

「すごい!三匹の鬼に変身するお面?面白いなあ」と盛り上がっている部屋へ、たまたま用事で来られたのは川上先生。「へええっ、本当にすごいね」と感心した後、「うわっ、先生、四匹目の鬼を見つけたよ」そう言って、端の二匹の鬼の鼻で山折、真ん中の鬼の鼻で谷折をして、端と端の鬼の顔半分ずつをくっつけられたのです。

…少し画像ではわかりずらいですね。。。三人寄れば文殊の知恵ではありませんが、どんどん進化していく一枚のお面。

その頃には、「失敗した…」と言っていた子どもの顔は自信に満ちた顔つきになっていました。失敗は成功のもと、失敗を何に変えていくのか考えさせることこそ、させたい経験だと思います。

最後に、先日のブログでも紹介されていた幼児教育研究大会で浅見先生が砂場遊びについて発表されていたことが、私の胸に響いたので紹介しておきます。

「想像と破壊ができる遊びが砂場遊びです。失敗を繰り返し、試す遊び、その中で感性が育っていくのです」

私たち保育者が胸に深く刻んでおかなければならない言葉だと思いました。

皆さんのところにもたくさん福が舞い込みますように。。。

2014/02/03 6:10 PM |

カテゴリー:年中行事, 幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:Maikka

先週の水曜日、宇治市の私立幼稚園の職員・有志の保護者が集まり、研修会が行われました。広野幼稚園からも浅見先生が砂遊びについてのレポートを発表しました。

この会に出席したある先生の研修報告を読んでいると、この会の講師を務めた方から広島県のある幼稚園の話が再々出てきていました。そこで、この幼稚園のホームページを広げてみました。すると、そこには、広野幼稚園がまねをしてもおもしろいと思われる環境設定や活動の記述がありました。

その一つは、砂場に底がないバケツを置いておくということでした。まったく、想像もしていないことなのでやってみる価値はあると思いました。

二つめは、お誕生会で歌う歌などに手の動きを加えるということです。もっと端的に言えば、手話をしながら歌うということです。受け身に終始しがちな時間、フロアにいる子どもたちがからだを大きく動かすということは、非常に望ましいことです。

三つめもあるのです。積み木と積み木の間に橋を掛けるというものです。この頃では、ホームセンターなどでいろいろ細工した木材が販売されています。3センチ角の木材の中央部に1センチくらいの溝を切った橋を掛けるのです。そうして、大きな積み木と小さな積み木の間に球形のものを転がせば、必然的に傾斜に沿って転がります。積み木をどのような形に組み立てるかは、子どもの考え次第です。形が決まっているおもちゃではなく、時と場合によって、毎回形が変わることも子どもたちの活動意欲をかき立てることでしょう。

以上のように、この幼稚園の活動はすばらしいと思いますが、講師の先生の話がビデオから借用したのではないかということでした。もしそうだとしたら、非常に残念なことです。

2014/02/03 4:26 PM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:自称、保育バカ

今出川通りを東へ、御所の東北端を過ぎ、寺町通を右折すると、赤地に白抜きの節分ののぼりが見えてきます。清浄華院大殿です。節分の用意がなされているかと見回しましたが、残念ながら、お花(華道)の先生たちの出入りが目をひく程度です。

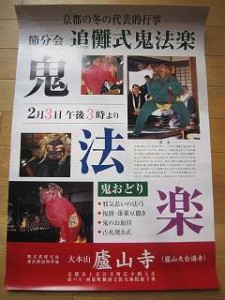

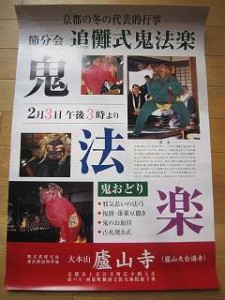

もう少し下がる(南へ行く)と、紫式部邸宅址に建つ廬山寺(ろざんじ)です。節分の行事としては鬼法楽の名で著名です。ここでは、明日、鬼たちが暴れまわる舞台は準備万端整っています。受付で、鬼の五色豆を購入し、その後、手を清め、ご本尊にお参りします。

ここで、迫力ある鬼のポスターに心ひかれました。広野幼稚園には、節分で有名な京都の吉田神社や壬生寺のポスターがありますので、ここを合わせて3点揃えばと子どもたちの視野を広げると無理を承知でおねだりしました。幸いなことに、坊守(お寺の奥様)の承認を得て大判の素晴らしいポスターをゲットしました。来年度のこの時期には、広野幼稚園の壁面に吉田神社や壬生寺と並んで飾られることでしょう。保護者の皆様も、一度は訪れていただけるととても喜ばれことでしょう。

大喜びで山門を出、去年の大河ドラマに古い名前の女紅場として登場した鴨祈高校の手前で左折すると、またもや、節分ののぼりが・・・。清荒神です。ここでもお参りしたあと、京大病院の北側、近衛通を東へ進みます。

東大路に出ますと、ここが思案のしどころです。北へ行けば吉田神社、南へ下れば、聖護院です。吉田神社には何度もお邪魔していますので、今日は聖護院へ向かうことにしました。皆様方には京都銘菓、“八つ橋”でおなじみでしょう。

聖護院は、山伏の集う寺院として知られています。庭園内には、明日に備えて杉の葉が井桁状にうずたかく積まれています。山伏たちの力強い読経が聞こえてくるようです。院内に入らせていただくと、すべての仏は向背(こうはい)に炎を掲げるお不動様です。通りかかったお坊さんに「どのようにお参りするのですか」とたずねると、「手を合わせるだけでよいのですよ」の答えに安心しました。

筋向かいにある縁結びや交通神社として知る人ぞ知る、須賀神社に今後の通勤の安全をお願いしているうちに小雨も降り出しましたので、市バスに乗ったのでした。節分の前日の雰囲気が5社寺からそれぞれ味わえ、十分満足した小旅行でした。

2014/02/03 10:45 AM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:自称、保育バカ