9月2014

確か先週の木曜日だったと思うのですが、疲れたからだを畳に横たえ、見るともなく見ていたNHKの画面から見覚えのある街角が映し出されました。自分が住む上長者町通りの一角です。

まさかと思いながら、だらけた姿勢を続けていますと、昔から京都の町に伝わる仁丹の縦の広告板に“山王町”の名前が見えました。まさに、2丁足らず離れたところが写っているのです。関心が高まりましたが、それでも寝転んだままです。

続いて写し出されたのは、京都特有の奥深い路地を入ったところにある本屋さんとも雑貨屋さんとも言えるお店です。この店のことは、1か月ばかり前に、知人から「おもしろい本屋があるよ」と聞いていたので、「ははん」と独り合点しながら記憶にとどめたのでした。

さて、日曜日の昼下がり、すぐ近くだからと結構暑さが厳しい中をこの店(マヤルカ古書店)を目指したのでした。現在、京都では巨大広告の看板や色の規制が強化され、看板屋さんは寝る暇もない忙しさのようですが、このお店はこの規制に適合する模範店のように小さな三角錐(?)の標識が道端に置いてあるだけです。今まで気づかなかったのもむべなるかなです。

一時間足らずの間に、いろいろな本に目を通したのですが、中でも気に入ったのが、オランダの絵本作家、ディック・ブルーナの作家理念や現況を紹介した大型写真絵本でした。40数年前に福音館書店によって紹介されたうさこちゃんシリーズは、“子どもが初めて出会う絵本”のキャッチコピーのもと、日本の多くの赤ちゃんに大きな影響を与えました。

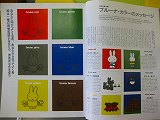

絵の特徴は、真四角な画面、二等身、正面を向いた顔、お話はいつもハッピーエンド、赤・青・黄色・グリーンなどの6色しか使わない色使いなどです。彼にとって、この6色はそれぞれ、特別な意味を持っているようです。喜び・楽しさをもたらす赤、悲しみ・静けさの青、ブラウンは落ち着き、グレーはバランスに必要などです。このように色に意味を付けて保育の場で活用するというのは、幼児期の絵の指導においても結構役立つのではと思いました。満3歳児や年少組の先生方に薦めてみようと思っています。

2014/09/09 8:45 AM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:園長

今日は十五夜。中秋の名月がくっきりと見ることができそうな空模様だったので、子どもたちにも「寝る前に見てごらん」と話していたから、今頃、空を見上げて家族で静かなひと時を過ごしておられるかもしれませんね。

秋の澄み切った空気の中で輝くお月さまを見て「あれがほしい」と口にされたお子さまはおられますでしょうか。

「名月を 取ってくれろと 泣く子かな 小林一茶」

そんなことを昔の子どもも言っていたのでしょうね。

「名月や 池をめぐりて 夜もすがら 松尾芭蕉」 名月つながりでもう一句。

「菊の香や 奈良には古き 仏たち 松尾芭蕉」 明日は重陽ですので、菊の一句もおまけに。

こんな素晴らしい俳句に触れられることができるのも年長児ならでは。部屋で2学期から取り組むカルタの一つに、俳聖カルタというカルタがあります。今日の俳句は全て、このカルタに含まれている句なのです。

上の句(初めの5文字)を聞いてから下の句(後の7、5文字)が書いてある札を取るカルタなので、慣れるまでは少々、難しいカルタではありますが、日本人なら味わってほしい素晴らしい俳句が詰まっているカルタです。からだを動かす、動の活動が続く季節ですが、静の活動で心も頭もスキッとした時間を持ちたいものです。

「小言いう 相手もあらば 今日の月 小林一茶」

さて、私も小言を言いあえる家族団らんのひと時を過ごすべく、帰路につきます。

ごきげんよう、さようなら。

2014/09/08 7:05 PM |

カテゴリー:幼稚園の日常 |

投稿者名:Maikka

9月6日土曜日、来春、入園をお考えの方をお招きして開催した、縁日・教育体験フェスティバルにたくさんの親子の方々がお越しくださいました。ありがとうございました。

甚平姿のお子さまも多く、より縁日に花を添えてくれました。

ひろの縁日は夜店コーナーと昼店コーナーがあります。講堂は暗い夜の演出で、うちあげ(家上げ)花火やイルミネーションが誘う風情ある空間に…

昼店はわたがし、風船アート、ヨーヨー、エコバック…など“自分で作る”という形容詞がつくところが楽しさの秘訣です。

教育体験コーナーでは運動遊びや絵本の読み聞かせ

英語教材のバーコードを実際に操作したり、カルタをとったり…

広野幼稚園の保育を垣間見ていただき、“なるほど”と肌で感じていただけたら幸いです。

入園説明会では、とても熱心に耳を傾けてくださるお父さま、お母さまの姿に、ご期待に添える園であり続けたいという想いをますます強くいたしました。

「子どもの育ちが分かる」説明会と題しましたが、十分にお伝えできましたでしょうか。ご参加いただきありがとうございました。

20日の土曜日には、より広野幼稚園を知っていただきたいと願い実際に保育室で、園生活の半日を模擬体験する「教育体験会」を行います。“どの子も育つ”理由に納得していただけることと思いますので、ぜひご参加ください。

お申し込みがまだの方は41-6308までお電話かメールでお願いします。

追伸

講堂のお地蔵さまにお賽銭を置いてくださった方々、ありがとうございました。

帰りに急な雨に遭われた方がいらっしゃったのではないでしょうか。

くれぐれもお風邪をひかれませんように…

2014/09/08 10:10 AM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:乗り気コラム

以前に、今年の夏季保育中に、全学年の月の歌を見直し、新しくリストの作成に取り組んでいたことをお伝えしていたかと思います。曲名はもちろんのこと、テンポ・拍子や調、その歌にまつわる逸話や、作られたときの背景なども書き加えたことで、60%~70%は完成に近づいたのではないでしょうか。今後は全ての歌を変えるのではなく、毎月1、2曲は入れ替えて歌って行きたいと思っています。

少し話は変わりますが、今週の月曜日から各短大や大学より実習生が来られています。今日は実習生の様子を見に、大阪国際大学短期大学部の実習担当の先生が広野幼稚園にお越しくださいました。

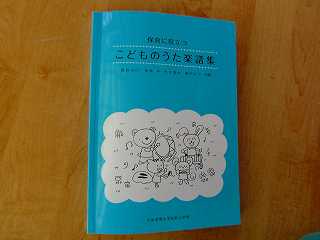

音楽の先生でもあり、ご自身が編集にも携われた『こどもうた楽譜集』という歌の本を、「ぜひ広野幼稚園に」とくださったのです。

まず目に留まったのは、目次です。季節の歌、動物・植物の歌、・・・おはなしのうた。「おはなしのうた?!」

幼稚園にもたくさんの歌の本はありますが、“おはなしのうた”というカテゴリーでくくられているものを見たことがなかったので、思わず手をとめたのでした。金太郎や桃太郎、おむすびころりんなど、子どもたちにも馴染みのある昔話の歌がたくさんありました。絵本の読みかけ時にいっしょに歌うのもいいなと思いながらページをめくると…

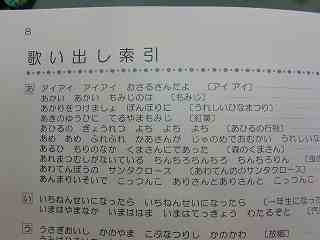

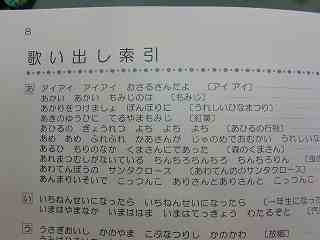

次に歌いだし索引という目次がありました。歌いだし(約2~3小節)の歌詞が書かれており、それが全て50音順に並べられているのです。

(あ アイアイ アイアイ おさるさんだよ…アイアイ あかいあかい もみじのは…紅葉 )

この検索方法ならば、たとえ題名を忘れたとしても、すぐに曲名を見つけることができます。「早速、広野のリストにも付け加えなければ・・」と思ったのでした!

この本は書店にも出版されていますので、興味のある方はぜひご覧になってくださいね!

2014/09/05 6:17 PM |

カテゴリー:幼稚園の日常 |

投稿者名:スパークリング

今日は広野中学の生徒さんが、職場体験に来られました。

8月の末に、体験に来るメンバーがファックスで送られてきたのですが、

5人のうち、3人も卒園児が含まれていました。

その年により卒園児が含まれていないこともあるので、大きくなった子どもたちに会えるのを

楽しみにしていました。

3日のオリエンテーションに5人の生徒さんが来られたのですが、小さい頃の面影を残していて

すぐに分かりました。(むしろ、小さい頃そのままの子もいらっしゃいました。)

オリエンテーションでは、どの生徒さんも真剣に話を聞かれていたのが印象的でした。

そして今日は、一人ずつ各保育室の入って、お兄さん・お姉さん先生として活躍してくれました。

卒園児さんの中には、昔の担任の先生のクラスに入った生徒さんも居り、先生との会話も

ずいぶん弾んだようです。

帰りにはお兄さん・お姉さん先生と、子どもたちもすっかり打ち解け、

汗をいっぱいかきながら、遊んでいました。

明日も元気に頑張ってくださいね。

2014/09/04 7:01 PM |

カテゴリー:幼稚園の日常 |

投稿者名:グーちゃんママ

« 古い記事

新しい記事 »