昨日の夜からポツポツと降り出した雨と、天気予報を見ながら「どうか明日はいいお天気になりますように・・」と願っていたのが通じたのか、子どもたちが登園して来る頃には雨も上がり、さくら・うめ組は山城多賀フルーツラインへみかん狩りに出かけました。

少しずつ色づいてきた街路樹を眺めていると誰からともなく「真っ赤だな 真っ赤だな♪〜」と歌声が聞こえてきます。また街の風景も自然が多くなり「あ、柿の木発見!柿も好きやねんな〜」と嬉しそうです。

毎年お世話になっている奥田様のみかん畑に到着すると、緑の葉っぱにかくれんぼしているみかんを見つけて大盛り上がり。早く食べたい気持ちを抑え、まずは農園の方が苦労して丹精込めて作ってくださったことや採り方について話しました。

そしていよいよみかん探しです。目の前の木からすぐに選ぶ子、奥まで入り入念に熟れ具合を見てから採る子と一人ひとり異なり、個性が見えて楽しかったです。もぎたてのみかんは柑橘系独特の甘酸っぱい香りがして、やはり市販のものとは新鮮さが違います。大きな口を開けジューシーなみかんに大満足でした!!

ところが昼食中に思わぬ通り雨が・・・川上先生から「宇治市内で雨が降っているけど大丈夫?」と電話をくださったおかげで、雨が強く振り出す前になんとか屋根のあるところへ移動することができました。また持って行っていたブルーシートを農園の方、運転士さん、スタジオ共同さん、山内先生たちが雨に打たれながら広げたくださり、どうにか雨を凌ぐことができました。ありがとうございます。しかしなかなか止まない雨に上着が濡れた子どももいます。どうか皆さん風邪を引かないようにしてくださいね。お風呂で温まりながら今日のお話を聞いていただくのもいいかもしれませんね。

2013/11/07 5:04 PM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:スパークリング

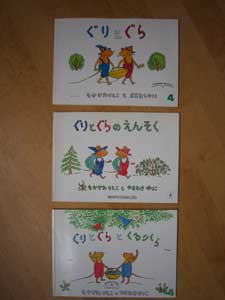

先週末のことです。三連休初日の11月2日、大阪の御堂会館にて「ぐりとぐら」誕生50周年記念―子どもとともに50年―ぐりとぐらと私―と題して行われた中川季枝子先生の講演会に参加させていただきました。前日の11月1日が「ぐりとぐら」が生まれて50年目だったそうで、本当におめでとうございます。

思っていた通り、中川先生はとても素敵な方でした。

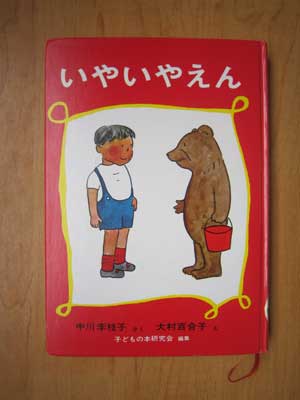

私は「好きな本は?」と聞かれると「いやいやえん」と必ず答えるのですが、何故自分がずっとそう答え続けてきたのかそのルーツにたどり着けたような講演会でした。

「いやいやえん」を初めて読んだのは小学校1年生の時、それも仲良しの友だちの家ででした。

手にとった瞬間「こんなかわいい本見たことない!」と魅せられました。今とは違ってその当時〝赤い表紙の本〟を見たことがなかったのです。ちょこんと立ったしげるくんと山のこぐちゃんの愛くるしい姿…

友だちの家に遊びに行く度読ませてもらい楽しくて楽しくてある日、母に買ってほしいとねだったのですが叶いませんでした。

そして月日が流れ広野幼稚園に教育実習生としてお世話になった時、保育室の絵本の棚でこの本と再会したのです。その時の喜びもよみがえりました。

そして広野幼稚園の先生にならせていただいてからももちろん、子ども達に絵本の読み聞かせをするのが大好きです。

中川季枝子先生がおっしゃった言葉の中に「子どもの頃絵本を読んでもらった至福の時間がよみ返ってくる、そして大人になってからは読んであげた時の子どもの嬉しそうな顔を見て幸せを感じる」とありましたがまさに読み聞かせをする度、子ども達のキラキラした目、わくわくした顔、ドキドキした表情…あの楽しそうな、幸せそうな顔を見ることが私にとって大きな喜びなんだということを再確認したのでした。

トトロの「さんぽ」の作詞や小学生が覚える程音読している「くじら雲」も中川季枝子先生の作品だったこと、絵を描かれている大村百合子さんと山脇百合子さんが同一人物で中川季枝子先生の妹だったこと…

講演会に寄せていただいて初めて知ったことはまだまだありますが本当に〝感動〟の一日でした。

これからもお元気で楽しい作品を創り続けて下さることを心からお祈りしております。ありがとうございました。

2013/11/07 1:36 PM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:乗り気コラム

今にも雨が落ちてこようかというなか、冷泉家を見学いたしました。冷泉家とは、宇治市とも関係深い平等院を建立した藤原道長を始祖とし、百人一首の選者としても名高い、藤原定家を生み出した和歌の名門です。京都御所の北、同志社大学の西南、市営地下鉄丸太町を降りて1分ほどのところにあります。

訪れた理由は、京都(日本)に昔から伝わる伝統行事(特に、ひな祭りや七夕など)を忠実に守られているおうちですので、何か身に感じるものがあるのではないかとの期待からでした。

再び、話は歴史的となりますが、明治維新で皇居の移転とともに、多くの公家たちが東京へ移り住みました。ところが、今で言うところの公文書類や歴史的価値の高い明月記等の日記などを保管していた冷泉家は、京都に残り、その後もその盛衰を見守ってきたおうちです。

江戸時代で有名な、天明の大火には家屋敷は炎上したものの、書類などを保管していた2棟の土蔵は幸運にも焼け残り、昔の出来事を忠実に現在のわれわれに伝えてくれているのです。また、このお宅は豊臣秀吉によって区分けされた公家屋敷群の一角にあり、今に残る代表的な公家屋敷の遺構として有名です。

小雨降るなか、まして、3時も過ぎての訪問でしたが、折りからの京都御所の秋の一般公開と重なり、大勢の方々が訪問されていました。

その帰り道、時々出向くリサイクルショップに立ち寄りました。そこで、思わぬ収穫がありました。インドネシアのバリ島近辺だったと思うのですが、ワヤン・クリという影絵芝居で使われる操り人形があります。本物だろうと思うのですが、この人形を580円で購入したのでした。何かの機会に、2・3年後、いや10年後の子どもたちに、お披露目することができるかも知れません。

2013/11/07 11:04 AM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:自称、保育バカ