1月2014

先週は、各クラスから古い積み木やブロックを寄せ集め、交じり合ったいろいろなブロックを種類別に分ける作業を行いました。長い年月の間には、いろいろなブロックが交じり合い、そのクラスでは使えないが、他のクラスに持っていけば、有効に活用できるというものがかなりの数あったのでした。

この中にまったく使われていないであろう一つのおもちゃがありました。それはギアのおもちゃです。極端に言えば、20年間ほどは見捨てられていたのではないでしょうか。

カラフルではありますが、他のブロックと組み合わせて使えるものではありません。完全に他のおもちゃとは別種のものです。物(機械)を動かす場合の一つの動力となる仕組みを、遊びの中で感覚的に教えようとしているものだからです。

その上、ギアはこれを支える軸がないと回りません。残念なことに、これらのギアもプラスチックでできていますので、ギアは破損していないのですが、軸受け部はほとんど、折れていて使えません。昔の子どもたちが遊んだ際、組み込んだものの、はずす際に無理やりに操作したのでしょう。

そこで考えたことは、改めて一枚の板に何個かの軸受け部をつけてものを作ればいいのではないかということです。このような板を10枚ばかり作れば、何人かの子どもたちが自由に遊び、動きのおもしろさを喜ぶばかりでなく、何かを感知することができるのではないかということです。

何かとは何か、それは自分が動かした(動力を伝えた)隣のギアは何の力を加えずとも反対に回る、その隣のギアは自動的に自分が動かした方向に回るという原理を体得しておけば、将来何かの役に立つこともあるかもしれないと思うのですが・・・。

2014/01/20 10:21 AM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:自称、保育バカ

朝、戸口まで新聞を取りに出向くと、前の道路は真っ白でした。この瞬間、今日の昼からの予定が決まりました。

“そうだ、金閣寺へ行こう”JRのキャッチコピー“そうだ、京都へ行こう”の盗作ですが、ふだんの日は観光客であふれるのであまり行こうとは思いませんが、金閣の屋根に積もった白い雪に反射する太陽の光でふだんより一段と豪華さを増すように感じるこの日は特別です。自分にとってはパワータイム的なパワースポットとでも言いましょうか、明日からの生気を再注入される貴重なオフタイムです。

広島県で行われている全国男子駅伝の結果がほぼ判明した時点で、コタツから抜け出しました。足場が悪いので、歩いて行こうか、市バスに乗ろうかと迷いましたが、すべてそのとき次第と決めました。

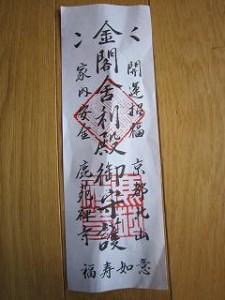

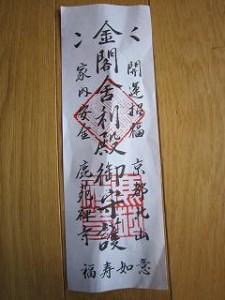

金閣寺の受付では、拝観券の代わりに“金閣舎利殿御守護”のお札が出されます。拝観券ならすぐに捨ててしまわれる方もお札なら神棚か仏様に掲げられることが多いからでしょうか?少々違和感を感じるところでもあります。

金閣寺拝観のポイントは、庭に入った瞬間です。早々に金閣が目に入ってくるからです。ここで立ち止まる方が多いので、あらかじめ、次の感動を予測して一歩を踏み出します。

寒いといっても、昼になれば足元の雪はとけて来ます。雪どけで足元の悪いのは先刻承知ですが、金閣の南面の屋根は予想に反してはや解けていたのは残念でした。

金閣を眺めた後はかなりのアップダウンもあります。お年寄りにとっては、なかなか厳しい方もお在りのようです。

出口に近いお不動様にも一礼をして、広野幼稚園の子どもたちを安全にお守り賜りますよう祈念いたしまして、金閣寺を後にしました。

このブログを読んでいただいた方も、時々“そうだ、京都へ行こう”と足を運んでいただけると古い都にもよりスポットが当たることでしょう。

2014/01/20 8:55 AM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:園長

年中児が10月から取り組んでいる縄跳び。冬休み明けに「先生、持って帰って家でも練習したから、続けて跳べるようになったよ」「後ろ跳びもできるようになってん」とうれしい報告をしてくれる子どももいて、幼稚園の延長線で、家でも活動を続けてくれていることに大変うれしく思いました。

担任として、自分のクラス全員の子どもに出来た喜びを味わわせてあげたい、そう思って「縄跳びに行こう」と誘ってみるものの、「がんばれ!」「(手を)回して!」というような助言だけではそうそう縄跳びは跳べるものではありません。

初期の指導では、縄跳びを半分に切ったものを両手に持たせて跳ぶことで、ひっかかることなく手を回しながら跳ぶ喜びを味わいつつ手首を回すコツを習得させたり、動く縄が頭や服にひっかかる子どもには、縄の柄から30cmほどプラスチックの装置をつけて、縄の動きをセーブすることで跳びやすくしたりと今までも子どもを助ける手立てを講じていました。それは20年以上前、広野幼稚園に来てから耳にした小学校の教育技術法則化運動の代表でもある向山洋一先生の指導に基づくものです。

もっと早く、子どもに跳ばせてあげられる方法はないのかとパソコンでいろいろと検索してみたところ、ある画像に目がとまりました。画用紙をクルクルと筒状に丸め、縄跳びの中央に通して跳ぶだけというものです。以前も縄の中央に結び目を作って重りのようにしていたことはあるのですが、さらに重さが出るのと、筒状ということで縄が波状にならず跳びやすそうです。子どもたちが造形材料として持ってきてくれていたキッチンペーパーの芯があったので、早速それで試してみました。今までは左右の柄を長く固定して跳びやすさを試みていましたが、縄の中央へ固定された場所が変わっただけなのですが試してみる価値はありです。

ずっと手を回し続けなければいけないという認識が出始めた子どもに筒を入れて試してみたところ、筒のおかげで反動がつくといいましょうか慣性の法則といいましょうか、一度回して跳び終わった縄が子どもの前に回ってくるのです。これはすごいことです。一回跳ぶことは簡単でも、続けて二回跳ぶのが壁なのです。(反対に、二回跳べたらもう縄跳びは跳べたも同然なのです)それが、一回跳んだ後に縄が目の前にくるのです。何人かの子どもがこの筒をつけたことでコツをつかみ、縄が回せるようになりました。

藁をもつかむではないですが、子どもにとっていいと思われることは一つひとつ試していきたいと思います。私たち保育者にとって、子どもの「できた!」というときのキラキラ輝く目をみることが、一番の喜びだからです。

寒い日が続きますが、子どもは風の子、その言葉通り縄跳びで体がぽかぽかの子どもたちです。先生も子どもを思う気持ちを熱く、関わっていきたいです。

2014/01/17 5:39 PM |

カテゴリー:幼稚園の日常 |

投稿者名:Maikka

1月17日金曜日のプレぱれっとひろばは「寒さにも負けず元気に体を動かそう」をテーマに行いました。

子どもたちが大好きな「わーお」で体をほぐし、フープを使っての自動車ごっこや汽車ごっこで笑顔いっぱい広がりました。

初めての体験…パラバルーンの登場です。驚きながらも、フワフワと型を変えていく大きなパラバルーンに大喜びでした。

その後は…本物の雪には中々触れることができない宇治の子どもたちなので、冬ならではの(玉入れの白玉だけを使っての)〝雪合戦〟も楽しかったですね。

お友だちとも少しずつ関わりがふえ、〝ここに来たらこれをして次はこれで…〟と見通しながら過ごされている姿に成長を感じました。

次回は2月7日金曜日です。風邪がはやってきていますが手洗いうがいをしっかりして気をつけてくださいね。元気に来てくださるのを楽しみにしています。

2014/01/17 3:24 PM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:乗り気コラム

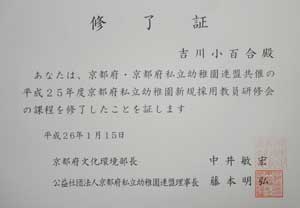

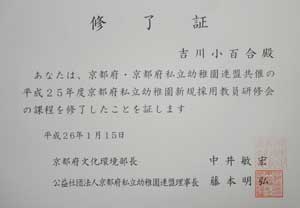

2013年4月から、10回に渡り行われた「京都府私立幼稚園新規採用研修会」も昨日、15日に研修課程修了証交付式が行われ、無事に修了証を戴くことができました。

この修了証を戴くことができたのは、園長先生を始め、先輩の先生方が支えてくださり、たくさんの助けがあったからです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

そして、毎回素晴らしい研修を用意して下さっていた京都府幼稚園連盟の方々、ご理解を頂き温かく見守ってくださった保護者の皆様、子どもたちにも心より感謝しております。

振り返ってみれば、この1年本当にあっという間でした。一つ一つの研修内容が本当に濃く、保育に対する意識も一層に高まりました。おかげさまでいろいろなことを経験でき、得たものもたくさんあると思います。

今後は、この新規採用教員研修会での貴重な経験を大いに活かし、責任と自覚を持って日々精進してまいりたいと思います。

そして、これからもたくさんの方々に支えられていることを忘れずに、向上心を持って熱意ある素敵な先生を目指していきます。

2014/01/16 8:17 PM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:ベルちゃんのともだち

« 古い記事

新しい記事 »