1月2014

昨日、植木屋さんや園長先生、運転士さんのおかげですっきり整えられた樫の木。植木屋さんは、なんと4本もの樫の木を剪定してくださいました。もちろん、それに伴い大量の葉や枝もできたのですが・・・その時にできた太い枝はどうなったと思いますか?

普段なら園に保管し、ノーチャイムデーやおもちパーティーなどの際に使用するのですが、園長先生から「銭湯に寄付するのはどうか?」という提案をいただきました。

近くに薪でお風呂を焚いている銭湯がないか探したところ、なんと運転士の浮田氏が「ひとつ、薪を使っている銭湯を知っている」とのこと。

さっそく、浮田氏にその銭湯に電話していただき、寄付させていただくことになりました!

昨日のうちに、薪の長さを40センチ程度に全て切っていただき、準備万端です。

そして今日、無事に大成温泉さんに薪をお渡しすることができました。幼稚園の樫の木でできた薪で、たくさんの人が身体も心も温められることを願っています。

どんどん寒くなり、身体が芯から冷える今日この頃。いつもより大きな湯船で、ゆっくり身体を温めてはいかがでしょうか。

2014/01/07 4:56 PM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:くまのこジャッキー

“なんでこんなことに気づかなかったのだろう”と反省しきりです。前回のブログと同じ出版社の同じ号の中にもう一つ出色の記事がありました。言わば、“(木製)積み木の片付け方”とでもいうべき内容のものでした。

テーマは“虫の眼・鳥の眼・子どもの眼”、著者は幼児フリースクールおひさまぐるーぷ代表の高橋のぶゆき氏です。

このテーマの文頭には、子どもたちは“積み木で遊ぶ”のではなく、“積み木と遊ぶ”が本筋であると書いてあり、この考えはまったく広野幼稚園の年少児のカリキュラムと共通するものであり、興味深く読み進めました。

実のところ、木製のレンガ積み木類を購入して10数年が経ちますが、なかなかどころかまったく、子どもの遊びは高く積むことに終始している感があり、非常に物足りなく思っていたのでした。

この原稿はまさに“目からうろこ”でした。福音館書店から3歳以下の子どもたちを対象としたちいさなかがくえほんと銘打った絵本の一冊に“まるをつくろう”というのがあるのですが、これに沿っていたのでしょうか。

内容はクラス全員の子どもたちに、木製のレンガ積み木10個ずつ与え“丸を作ってごらん”と呼びかけるものです。なるほど、このような遊ばせ(課題の与え)方もあったのだと感心しました。これに触発され、新学期早々には、かなりのクラスでこのような保育が展開されることでしょう。子どもたちはどのような丸を作ってくれるでしょうか。楽しみです。

合わせて、驚いたことは“その片付け方”でした。現在の社会では、レンガ積み木類は長四角の木箱に入っていることがおおかたですが、この著者は正方形の箱に片付けることを進言しているのです。正方形にすると、72(36)(18)個の長方形の積み木がウソのように片付けることができるのです。しかも、何通りもの形で、かつ、美しいという形容詞がつくほどです。

さっそく、このような寸法の箱を、渡辺さんに10個ばかり作ってもらおうと思っています。

2014/01/07 1:04 PM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:自称、保育バカ

昨日、ハンドルネーム“自称、保育バカさん”が書かれたブログの中に紹介してくださっていた自動車の玩具について引き続き書かせていただきたいと思います。

作品展後、他の先生方のクラスで作っておられた子どもたちの発想豊かなアイデアを見せてもらったりハンドルネーム“自称、保育バカさん”から保育の中での製作活動についてのお話を聞かせていただき、私も量販店の中で何か子どもたちにぴったりの玩具はないかな・・・と探していると私の目にこの商品が飛びこんできました。

このブロックはニューブロックの中でもなかなか人気なようで、1つだけ残っていたので私も“これだ!”とピンと感じ、即購入したのでした。

中身を開けてみると、このブロックの部品の一部は年少児のクラスにある物もありましたが、長年保育室で遊んでいると劣化し、怪我防止のため処分しますので他の種類のブロックと混ざり合って車を作るには部品が不足していたのでした。

その後、園内にあるブロックを全て1箇所に集めて種類ごとに分けて見ると、ブロックの中にもさまざまな形や種類があり、おもしろさを改めて実感したのでした。

また子どもたちの豊かな発想力をブログなどでも紹介していきますね。

お楽しみに・・・

2014/01/07 9:07 AM |

カテゴリー:幼稚園の日常 |

投稿者名:Roxy

初春のお慶びを申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

新年が明け早々に、植木屋さんが園庭の南側にある樫の木を剪定してくださいました。

朝早くから、園長先生、運転手さんが枝と葉っぱを分けてくださっていましたので

職員達も交代でお手伝いをしました。

樫の木は剪定する事によって風通しが良くなり、日差しがしっかり当たる事によって

害虫が付きにくくなり、枝が枯れなくなるそうです。

たくさんの樫の木があったのが・・・

こんなにすっきりしました。

園庭にモニュメントの陰が映り、子どもたちの陰遊びの場としても楽しませてくれることでしょう。

また、風が吹いている時は、風車がくるくる回るのもよく見えます。

8日から幼稚園が始まります!!

寒さに負けず、皆さんの元気いっぱいの姿をお待ちしています!!

2014/01/06 12:06 PM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:なみへいさん

幼児教育の世界ではいろいろな活動において“遊びの中で”という言葉で説明されます。ある程度はそうだと思うのですが、保育者が子どもたちと遊んでいるだけで、子どもが成長するものではありません。その裏や陰には、何人かの保育者や子どもの発達を真摯に応援する方々の並々ならぬ力添えがあると思っています。

このところ、真剣に考えていた廃品を使っての製作活動、年長児が動くくるまを作ろうとしたとき、ある種の組み木や積み木で遊んでいた子どもは、容易に廃品製作においても簡単に作れるのではないかと考えたのでした。

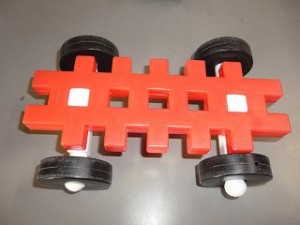

シャフトの両側に車輪を取り付け、同じものを2個作り、このシャフトの上にボディとなる何かの箱を乗せれば、簡単に立派な自動車が作れます。車輪やシャフトで遊んでいない子どもが作ることは大変難しいことだけれども、ふだんから先のような積み木で遊んでいる子どもなら、ごく簡単に作ってしまうことだろうと思ったのでした。

このような考えでいろいろな教材業者と話をしましたが、“帯に短し、たすきに長し”で適当な玩具(ブロック)に行き着きません。また、広野幼稚園中のブロック類をすべて一堂に集めてみましたが、部品的にはイメージぴったりのものはあっても、商品名も分からず、数も少なすぎます。

子どもたちの望ましい成長過程から考えれば、このような玩具が世の中にあってしかるべしと思いましたが、教材業者が紹介する玩具(ブロック)は値段が高く、うかつに試し買いをすることはできません。構想に間違いはないのだが・・・と悩んでいたところ、ある日、ハンドルネーム名ROXYさんが、近くの量販店で私のイメージどおりの商品を見つけてくれたのでした。

やはり、頭と足を使わなければ仕事はできないと思いました。

追伸 この続きは、ROXYさんにお任せいたします。

2014/01/06 9:48 AM |

カテゴリー:幼稚園からのご連絡 |

投稿者名:自称、保育バカ

« 古い記事

新しい記事 »